Intermezzo 2 🇹🇳🇫🇷

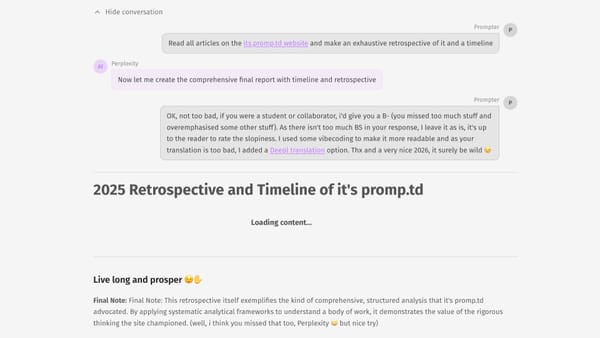

Pour mes abonnés francophones, voici des résumés succins en langue française des éditions précédentes de cette Newsletter (0 → 10.4). C'est fait par IA (chatGPT pour être exact), c'est donc "suboptimal" (Zettaoctet?? Really?) et qq fois carrément médiocre (et je suis trop fainéant pour corriger), mais c'est peut-être suffisant pour vous motiver à faire une traduction complète et exacte des articles originaux (ou il y'a aussi des liens et des graphiques), en utilisant des outils de traduction professionnel comme "deepl.com", par exemple - sinon, vous pouvez aussi me poser des questions 😉

→ Article original KI: Einfach in der Nutzung – komplex in der Einführung

Résumé : L’intelligence artificielle – simple à utiliser, complexe à intégrer

L’auteur met en lumière le paradoxe de l’intelligence artificielle (IA) : bien qu’elle soit facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, son intégration au sein des entreprises est un processus complexe. Des tâches telles que la rédaction de textes, la génération d’images ou l’analyse de données peuvent être accomplies via des interfaces en langage naturel. Cependant, cette simplicité apparente masque les défis profonds liés à son déploiement organisationnel.

Complexité sous-jacente

L’introduction de l’IA nécessite une transformation en profondeur des structures existantes. Il ne s’agit pas simplement d’ajouter un outil, mais de repenser les processus, les rôles et les flux de données. Par exemple :

- Service client : L’intégration d’un chatbot IA impose une redéfinition des processus de communication, des niveaux d’escalade et des responsabilités.

- Production : La maintenance prédictive efficace requiert une synchronisation entre capteurs, flux de données et modèles d’analyse, ce qui implique des changements profonds dans les environnements de fabrication traditionnels.

- Ressources humaines : L’utilisation de l’IA dans les processus de recrutement peut nécessiter une réévaluation des critères d’évaluation et des processus décisionnels pour garantir l’équité et la transparence.

Au-delà de la technologie : une transformation culturelle

La véritable complexité réside dans l’adoption de l’IA, qui implique

- La redistribution des responsabilités.

- La refonte de la formation et de l'éducation

- La gestion des craintes liées à l’IA.

- L’établissement d’une culture d’entreprise axée sur la qualité des données.

L’auteur souligne que l’IA, bien qu’étant un outil puissant, nécessite une approche stratégique pour être intégrée avec succès dans les organisations.

→ Article original Episode 10 - The Turing effect and the simplicity trap

Résumé : L'effet Turing et le piège de la simplicité

L’auteur explore comment l'intelligence artificielle (IA), bien que technologiquement complexe, est devenue accessible au grand public grâce à des interfaces simplifiées. Il souligne que cette simplicité d'utilisation peut masquer les défis sous-jacents liés à l'intégration de l'IA dans les organisations.

Le test de Turing et l'évolution de l'IA

Il rappelle que le test de Turing, proposé il y a 75 ans, visait à déterminer si une machine pouvait imiter l'intelligence humaine. Jusqu'en 2020, aucun système n'avait réussi ce test. Cependant, avec le lancement de GPT-3 par OpenAI, puis de sa version 3.5 en 2022, l'IA a franchi cette étape significative en fournissant des réponses plausibles et cohérentes, rendant son utilisation accessible à un large public.

La simplicité comme moteur d'adoption

L'auteur met en évidence que la simplicité des interfaces, comme un champ de saisie unique, a permis une adoption massive de l'IA. Cette facilité d'utilisation a éliminé de nombreux obstacles liés à la formation et au changement organisationnel, permettant une intégration plus fluide des technologies d'IA.

Les défis de l'intégration de l'IA

Malgré cette simplicité apparente, l'auteur avertit que l'intégration de l'IA reste complexe. Les organisations doivent repenser leurs processus, gérer les changements culturels et faire face à des technologies encore en développement, parfois imprévisibles et énergivores.

Conclusion

L'auteur conclut que, bien que l'IA offre des opportunités considérables, il est essentiel de ne pas sous-estimer les défis liés à son adoption. Une approche réfléchie et stratégique est nécessaire pour tirer pleinement parti de ses avantages tout en gérant ses risques.

→ Article original Episode 10.1 - if you're well, it will go well 🙂

Résumé : La compétence numérique comme fondement du bien-être digital

L’auteur souligne que, bien que l'intelligence artificielle (IA) soit de plus en plus accessible grâce à des interfaces simplifiées, son utilisation efficace et responsable nécessite une compétence numérique solide. Il met en garde contre le « piège de la simplicité », où la facilité d'utilisation peut masquer la complexité sous-jacente de la technologie.

Définition de la compétence numérique

Selon le cadre DigComp de l'Union européenne, la compétence numérique englobe cinq domaines clés :

- Recherche, évaluation et gestion de l'information (Media Literacy).

- Communication et collaboration numériques.

- Création et conception de contenu numérique.

- Compréhension et application de la sécurité et de la protection des données.

- Résolution de problèmes techniques et utilisation efficace des outils numériques.

L’auteur insiste sur le fait que ces compétences ne sont pas innées mais peuvent être développées progressivement, indépendamment de l'âge ou du niveau d'éducation.

Importance du bien-être numérique

La maîtrise des compétences numériques est essentielle non seulement pour interagir avec l'IA, mais aussi pour assurer un bien-être numérique global. Elle permet un accès amélioré à l'éducation, aux informations de santé, aux services administratifs et aux opportunités professionnelles, tout en protégeant contre la surcharge d'informations, la manipulation et l'exclusion sociale.

Conclusion

L’auteur conclut que le développement de la compétence numérique est crucial pour naviguer efficacement dans une société de plus en plus digitalisée et pour tirer pleinement parti des avantages offerts par l'IA.

→ Article original Episode 10.2 - Fishing knowledge in a sea of words without drowning in it 🙂

Résumé : Naviguer dans l'océan des données grâce aux grands modèles de langage

L’auteur examine la manière dont l'explosion exponentielle des données, notamment non structurées, pose des défis majeurs pour les individus et les organisations. Il souligne que les grands modèles de langage (LLM) offrent des solutions prometteuses pour extraire des informations pertinentes de cette masse de données.

L'ère du zettaoctet et la surcharge informationnelle

Depuis les années 1970, le volume mondial de données a connu une croissance exponentielle, atteignant des niveaux tels que le zettaoctet (10²¹ octets). Cette explosion est alimentée par la numérisation de tous les aspects de la vie, des réseaux sociaux aux capteurs industriels. Environ 80 à 90 % de ces données sont non structurées, rendant leur traitement complexe avec les méthodes traditionnelles.

Les grands modèles de langage comme solution

Les LLM, tels que ChatGPT ou Gemini, représentent une avancée significative pour traiter ces données non structurées. Ils sont capables de comprendre, analyser et générer du langage naturel, permettant ainsi de :

- Transformer des données textuelles en informations structurées.

- Filtrer des informations pertinentes à partir de grandes quantités de données.

- Fusionner et analyser différentes sources et formats de données.

- Comprendre les contextes et les significations des textes.

Ces capacités permettent de tirer des connaissances utiles pour la prise de décision, l'innovation et l'automatisation.

Le paradoxe des LLM : solution et problème

Cependant, les LLM contribuent également à l'augmentation du volume de données en générant rapidement de nouveaux contenus (textes, images, vidéos). Cela crée une boucle où les machines produisent des données que d'autres machines doivent ensuite traiter, accentuant le défi de la gestion des données.

Focus sur la qualité des données

L’auteur insiste sur l'importance de se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité des données. Il cite l'exemple du "trou dans le mur" pour illustrer que l'objectif n'est pas de posséder des outils (le "perceuse") mais d'obtenir des résultats concrets (le "trou"). Ainsi, il est essentiel de transformer les données en informations précises et utiles pour éviter de se noyer dans un océan de données inutiles.

→ Article original Episode 10.3 - Wir brauchen KI-Spamfilter gegen KI-Spam 😉

Résumé : L'intelligence artificielle comme nouveau spam – nécessité de filtres adaptés

L’auteur met en lumière la prolifération de contenus parlant d'intelligence artificielle (IA), souvent présentés comme des avancées révolutionnaires, mais qui s'avèrent être des réemballages d'idées existantes. Il souligne que cette surabondance d'informations, amplifiée par des discours médiatiques sensationnalistes, peut être comparée à une nouvelle forme de spam pour laquelle nous ne disposons pas encore de filtres efficaces.

Réflexion historique et culturelle

En se référant au film "Metropolis" de Fritz Lang (1927), l’auteur rappelle que la fascination pour les machines intelligentes n'est pas nouvelle. Ce film illustre déjà les tensions entre progrès technologique et implications sociales, mettant en scène une machine humanoïde symbolisant le pouvoir, le contrôle et l'illusion.

Le rôle du travailleur du savoir (knowledge worker)

L’auteur évoque Peter Drucker, qui, dès 1959, identifiait l'émergence du "travailleur du savoir" comme figure centrale de l'économie moderne. Il insiste sur le fait que, malgré les avancées technologiques, la capacité humaine à interpréter, contextualiser et appliquer les connaissances reste essentielle. Les machines peuvent traiter des données, mais elles ne remplacent pas le jugement humain.

Conclusion

Face à la multiplication des contenus générés par l'IA ou parlant d'IA, il est crucial de développer des filtres adaptés pour distinguer l'information pertinente du bruit. L’auteur appelle à une prise de conscience collective pour valoriser la pensée critique et le rôle irremplaçable de l'humain dans l'interprétation et l'application des connaissances.

→ Article original Episode 10.4 - The Distraction Crisis

Résumé : La crise de l’attention à l’ère de l’hyperinformation

L’auteur explore dans cet article les effets délétères de la surcharge informationnelle, caractéristique de notre époque dite de l’« ère du zettaoctet », sur notre capacité d’attention et de concentration. Il souligne que l'identification précise des problèmes est essentielle avant de chercher des solutions, notamment en ce qui concerne l'utilisation des outils d'intelligence artificielle.

Une économie de l’attention sous pression

L’auteur met en évidence que la modernité numérique a profondément modifié notre manière de consommer et de traiter l'information. Des études indiquent qu'une part significative de notre temps quotidien est consacrée à des activités distrayantes plutôt qu'à une utilisation productive de l'information. Par exemple, la personne moyenne passe plus de 7 heures par jour devant des écrans, dont une grande partie est dédiée à des activités non productives.

Quelques données sur la distraction numérique

- Temps d'écran quotidien : En moyenne, les Américains passent 7 heures et 4 minutes par jour devant des écrans, dépassant la moyenne mondiale de 6 heures et 40 minutes.

- Génération Z : Cette tranche d'âge affiche une utilisation particulièrement intensive, avec environ 9 heures de temps d'écran quotidien, ce qui suggère un risque accru de distraction.

- Notifications : Les adolescents reçoivent en moyenne 273 notifications par jour, dont près d'un quart pendant les heures scolaires, perturbant ainsi leur concentration.

- Disparités internationales : Les Sud-Africains passent en moyenne 10 heures et 46 minutes par jour devant des écrans, tandis que les Japonais n'y consacrent que 3 heures, illustrant des différences culturelles dans les habitudes numériques.

Conséquences sur la productivité et l'apprentissage

Cette omniprésence de la distraction numérique a des répercussions notables sur la productivité au travail et la performance académique. Par exemple, 80 % des employés ne peuvent pas travailler une heure sans interruption, et deux tiers des élèves signalent que les appareils numériques nuisent à leur apprentissage, ce qui est directement lié à des performances académiques inférieures.

En conclusion, l’auteur alerte sur la nécessité de reconnaître et de gérer cette crise de l'attention exacerbée par la surcharge informationnelle. Il suggère que pour utiliser efficacement les outils numériques, y compris l'intelligence artificielle, il est crucial de comprendre et de maîtriser les causes profondes de cette distraction généralisée.

Live long and prosper 😉🖖