Episode 10.3 - Wir brauchen KI-Spamfilter gegen KI-Spam 😉

Künstliche Intelligenz ist der neue Spam, für den wir noch keinen Filter haben. Täglich begegnen wir neuen Schlagzeilen, die den nächsten großen Durchbruch verkünden – oft begleitet von dramatischer Rhetorik, die zwischen Heilsversprechen und Untergangsszenario pendelt. Dabei ist vieles von dem, was heute als „revolutionär“ gefeiert wird, nicht wirklich neu. Die Grundlagen moderner KI reichen Jahrzehnte zurück. Neu ist lediglich die Geschwindigkeit, mit der sich diese Technologien verbreiten – und die mediale Wucht, mit der sie inszeniert werden.

Ein kleiner Rückblick in die Kulturgeschichte zeigt: Die Faszination für intelligente Maschinen ist keine Erfindung des digitalen Zeitalters. Bereits 1927 entwarf Fritz Lang mit Metropolis eine eindrucksvolle Vision einer hoch technisierten Zukunft – inklusive einer menschenähnlichen Maschine, die Macht, Kontrolle und Illusion symbolisiert. Der Film ist nicht nur ein cineastisches Meisterwerk (die mit KI restaurierte und kolorierte Version ist der Hammer!), sondern auch ein Spiegel für die ewige Ambivalenz des technologischen Fortschritts: zwischen Hoffnung und Warnung, zwischen Utopie und Dystopie.

Heute, fast ein Jahrhundert später, stehen wir immer noch am selben Punkt. Und anstatt die Denkanstöße zu nutzen, die schon Fritz Lang uns gab, verlieren wir die Sicht auf das Wesentliche – überwältigt von Buzzwords, Investorenhype und Clickbait. Deshalb ist es wichtig, innezuhalten und genauer hinzuschauen: Welche Entwicklungen sind tatsächlich relevant? Wo entsteht echter gesellschaftlicher, wirtschaftlicher oder kreativer Mehrwert? Und wo werden einfach nur alte Träume und alte Versprechen neu verpackt?

Um das zu tun, müssen wir weiter auf alte Pfade wandeln und bekannte Grundprinzipien wieder in den Mittelpunkt rücken.

Wissen ist Macht – hat Peter Drucker gesagt (und wir können ihm glauben)

Bereits 1959, lange vor Laptops, Internet oder künstlicher Intelligenz, erkannte der Urvater aller Unternehmensberater Peter Drucker einen tiefgreifenden Wandel in der Arbeitswelt. In seiner Weitsicht rückte er eine neue gesellschaftliche Figur in den Mittelpunkt: den Knowledge Worker – den Wissensarbeiter. Für Drucker war klar: Nicht mehr Muskelkraft oder mechanische Routine prägen die Zukunft der Arbeit, sondern die Fähigkeit, mit Wissen produktiv umzugehen, Zusammenhänge zu erkennen und eigenverantwortlich zu entscheiden.

Heute, mehr als sechs Jahrzehnte später, ist dieses Konzept aktueller denn je – und zugleich merkwürdig vernachlässigt. Denn inmitten des Hypes um KI, Automatisierung und datengetriebene Entscheidungsprozesse droht die Rolle des Menschen als denkendes, gestaltendes Wesen erneut unter die Räder zu geraten. Maschinen schreiben Texte, analysieren Daten und übernehmen Aufgaben, die einst als Paradebeispiele für menschliche Intelligenz galten. Doch was dabei oft übersehen wird: Daten alleine sind noch keine Erkenntnisse – und Information ersetzt kein Urteilsvermögen.

Es geht nicht nur darum, Informationen zu konsumieren oder Tools zu bedienen. Es geht einzig und alleine darum, Wissen zu erlangen, zu verbessern und zu verbreiten. Es geht darum, kritisch zu denken, Fragen zu stellen, Verantwortung zu übernehmen – und Technologie als Werkzeug zu begreifen, nicht als Ersatz.

Und gerade in einer Zeit, in der Automatisierung zur Norm wird, gewinnt die Fähigkeit zur sinnvollen Interpretation, zur ethischen Reflexion und zur bewussten Entscheidung wieder an Bedeutung.

Wenn also KI die Werkbank von morgen ist, dann sind es die Wissensarbeiter - neudeutsch "Knowledge Worker" - die entscheiden, was darauf gebaut wird – und warum.

WTF ist ein "Knowledge Worker"?

Der Begriff „Wissensarbeiter“ klingt erstmal seltsam. Doch in einer digitalen Umwelt, die zunehmend auf Wissen, Kreativität und Vernetzung basiert, ist diese Rolle entscheidend. Während klassische Arbeit auf klaren Prozessen, vorhersehbaren Aufgaben und eindeutigen Ergebnissen beruhte (also Sachen, die sich leicht automatisieren lassen), ist die Arbeit des Wissensarbeiters komplexer und dynamischer.

Ein Wissensarbeiter produziert keine Dinge, sondern Entscheidungen.

Er analysiert, strukturiert, verknüpft und interpretiert Informationen. Er schafft Verstehen, wo vorher nur Daten waren. Er löst Probleme, entwickelt Strategien, gestaltet Innovation. Dabei arbeitet er oft selbstorganisiert, quer zu Hierarchien und interdisziplinär.

Was braucht es, um in dieser Rolle wirksam zu sein?

- Kritisches Denken: Wissensarbeit beginnt mit der Fähigkeit, Fragen zu stellen – nicht nur Antworten zu geben. Wer nicht bereit ist, Annahmen zu hinterfragen, verpasst Chancen zur Verbesserung und Innovation. Kritik ist hier kein Widerstand, sondern ein Ausdruck von Verantwortung.

- Selbstorganisation und Eigenverantwortung: Wissensarbeit lässt sich schwer in Stunden und Tasks pressen. Sie erfordert Zeit zum Nachdenken, Raum zur Priorisierung und Mut zur Entscheidung – auch unter Unsicherheit. Wer hier passiv wartet, wird ersetzt, nicht unterstützt.

- Kommunikationsfähigkeit: Wissen muss geteilt werden, um Wirkung zu entfalten. Die besten Ideen bringen wenig, wenn sie nicht verständlich, überzeugend und im richtigen Moment kommuniziert werden. Wissensarbeiter sind Brückenbauer – zwischen Teams, Disziplinen und Perspektiven.

- Lernfähigkeit: Die Halbwertszeit der Relevanz vieler Informationen schrumpft. Wer heute uptodate bleiben will, muss sein Wissen kontinuierlich aktualisieren – nicht nur fachlich, sondern auch kulturell und technologisch. Agilität im Kopf ist da wichtiger als starre Lebensläufe.

- Ethisches Bewusstsein: In einer Zeit, in der man von Maschinen erwartet Entscheidungen zu treffen, wird ethisches Bewusstsein zur Schlüsselkompetenz. Was ist richtig, was ist vertretbar, was ist sinnvoll? Die Antwort auf diese Fragen liegt nicht im Code – sondern beim Menschen.

Diese Skills für die KI-Gesellschaft sind analog, nicht digital

Wenn wir zum Newsletter 10.2 zurückgehen, können wir sehen, dass diese Eigenschaften des Knowledge Workers, die Peter Drucker vor über 60 Jahren formuliert hat, sehr eng mit den Grundlagen zur Digitalen Kompetenz korrelieren. Und dass diese "Skills" sehr menschliche und damit analoge Fähigkeiten sind.

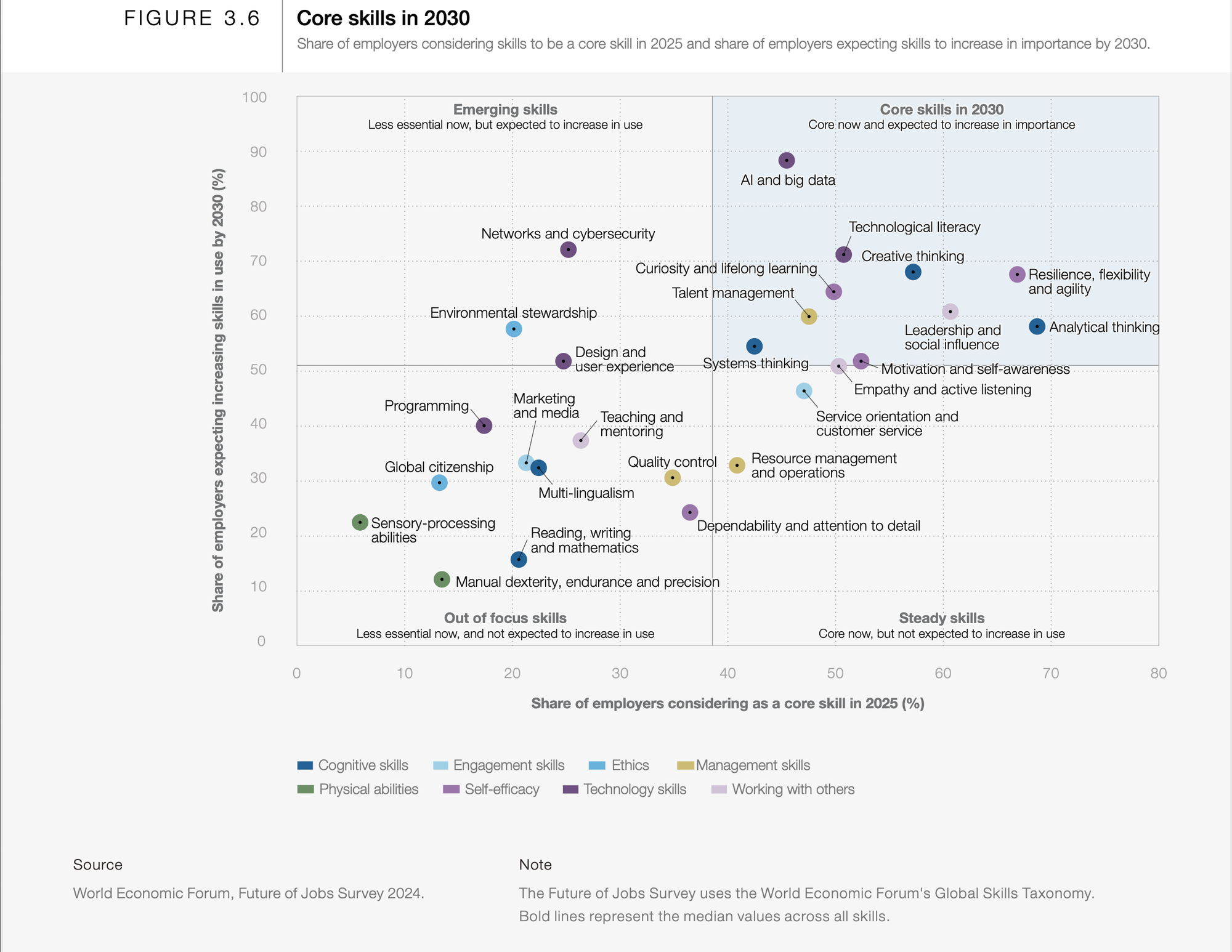

Und, was für ein Zufall, so sehen (lt. dem WEC*) die "Core Skills" aus, die man in 2030 von Mitarbeiter erwartet

Ich lass euch jetzt erstmal ein bisschen über die Quadranten oben rechts und unten links sinnieren und überlegen, was diese über unsere Fähigkeit als Gesellschaft aussagen, mit diesem KI-Spam umzugehen - Hinweise nehme ich gerne entgegen 😉

Live long and prosper 😉🖖

* BTW: diese Grafik ist repräsentativ für den Beratergeschwurbelspam von dem ich rede: viele Daten, wenig Wissen ...